Наследие Александра Васильевича Суворова богато и многосторонне, а тактические приёмы разнообразны. Суворов воевал с различным противником: пруссаками, поляками, турками, татарами, французами; в самых разнообразных условиях местности и обстановки — в лесах, степях, горах, на побережье, форсировал крупные реки, брал крепости. За 52 года действительной военной службы он прошел всю служебную лестницу — от капрала до генералиссимуса российских войск. Суворов командовал небольшими кавалерийскими отрядами, кавалерийскими и пехотными полками, крупными соединениями всех родов войск и, наконец, соединёнными силами союзных армий. Мы остановимся лишь на важнейших тактических принципах и наиболее ярких примерах его тактического искусства.

Тактика Суворова тесно связана с его стратегическими взглядами на общие принципы ведения войны. Суворов, более чем кто-либо до и после него в русской армии, являлся сторонником активной наступательной стратегии, считая уничтожение живой силы противника главной задачей войны, а бой — главным средством для достижения этой цели. Тактика Суворова была проникнута духом смелого, решительного наступления. Стремительное наступление, атака, удар в штыки и преследование — вот формы боя, которые признавал и преимущественно применял Суворов.

Суворовские принципы

В своих тактических принципах он исходил из убеждения, что главная сила на войне — человек (солдат), от моральных качеств, энергии и умения воевать которого зависит исход боя и сражения.

За свою многолетнюю службу в армии, которую Суворов начал с солдатских чинов, он хорошо изучил характер русского солдата. Ещё в Семилетнюю войну, ставшую его первой боевой школой, он имел возможность сравнить сильнейшие европейские армии — русскую, прусскую и австрийскую, их организацию, тактику, моральные качества солдат, близко познакомиться с боевыми качествами русского солдата в суровой обстановке войны.

Суворов понял лучше, чем кто-либо другой из полководцев его времени, какое огромное преимущество в руках военачальника представляли более высокие моральные и боевые качества солдата русской национальной армии по сравнению с западноевропейскими наёмными армиями: пестрый, разношерстный состав наёмных армий мог держаться в рамках войскового организма только силой жестокой муштры и палок. Поэтому основным боевым порядком в западноевропейских армиях, удобным для управления ненадежной массой солдат, было построение длинными тонкими линиями на ровной и открытой местности, а главным способом боя — огневой бой в форме управляемой пальбы залпами как в обороне, так и в наступлении. Превосходства над противником стремились достичь количеством залпов. Поэтому от войск добивались главным образом быстрейшего заряжания и производства выстрела.

Опираясь на высокие моральные качества войск, Суворов требовал инициативы и сознательного отношения к происходящим в бою явлениям не только от офицеров, но и от солдат.

«Не довольно, чтобы одни главные начальники были извещены о плане действия. Необходимо и младшим начальникам постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с ним. Мало того: даже батальонные, эскадронные, ротные командиры должны знать его по той же причине, даже унтер-офицеры и рядовые. Каждый воин должен понимать свой манёвр».

Составляя проект диспозиции в период обороны Кинбурнского района, Суворов заканчивает её словами: «Всю сию диспозицию господам главным начальникам затвердить взводным командирам, а оным её объяснить рядовым».

«Смелую нападательную тактику» Суворов основывал на высоких моральных и физических качествах русского солдата, тактико-технических свойствах оружия, воинском искусстве офицеров и выучке солдат, широком использовании быстроты и внезапности. Численное превосходство Суворов не считал решающим и, хотя стремился к сосредоточению сил, но в большинстве сражений и боев, как правило, не располагал численным превосходством. Так, например, при Столовичах (в Польше), имея 822 человека, он бьёт войска литовского гетмана Огинского, располагавшего 3-4 тыс. войск; при Козлудже с 8 тыс. разбил 40-тысячную армию турок; на Рымнике с 25 тыс. (7 тыс. русских, 18 тыс. австрийцев) нанёс поражение 90 тыс. турецких войск; на р. Тидоне (в Италии) с 15 тыс. сражается против 22 тыс., а на р. Треббии — с 22 тыс. против 33 тыс. французов.

«Смелую нападательную тактику» Суворов обосновывал огромным моральным превосходством нападающего перед обороняющимся. Нападающий навязывает противнику свою волю, вселяет робость в его ряды и в своей решимости и смелости черпает уверенность в своих силах. «Кто отважен, смело идёт прямо на неприятеля, тот одержал уже половину победы»,— говорил Суворов.

Большое моральное значение, которое Суворов придавал наступательной тактике, логически приводило его к отрицательной оценке оборонительного образа действий. Понятие об обороне Суворов старался облечь в такие выражения, чтобы подчинённому не хотелось и думать о ней.

«Сикурс (помощь, поддержка), опасность и протчие вообразительные во мнениях слова служат бабам, кои боятца с печи слезть, чтоб ноги не переломить, а ленивым, раскошным и тупозрячим для подлой обороны, которая по конце худая ли, добрая ли расскащиками також храброй называется».

Если Суворов так нелестно отзывался об обороне, то нечего и говорить, как он относился к отступлению. Слово «ретирада» (отступление) в устах Суворова всегда звучало презрением и насмешкой. Он признавал только движение вперед, равнение только мо передним. «Ни в каких построениях и во уравнении фронта не пятиться назад. Шаг назад — смерть…». Точно так же Суворов никогда не допускал смены в бою одной линии другой.

В этом вопросе, как, впрочем, и во многих других, Суворов входит в столкновение с Уставом, в котором, как известно, отступательные действия занимают законное место. Можно проследить определенную эволюцию взглядов Суворова в этом вопросе на примере стрельбы «отступными плутонгами». В начале своей деятельности Суворов считается с Уставом. Так, в приказе по постам 5 октября 1771 г. он рекомендует для обучения войск «наступные плутонги», прибавляя: «…притом хотя и отступные, только с толкованием, что то не для отступления, по только для приучения ног к исправным движениям». В «Науке побеждать» Суворов напоминает, что начальник может требовать стрельбу «отступными плутонгами», но тут же указывает, что «лучше об оных и не помышлять. Влияние их солдату весьма опасно, а потому и ни о каких ретирадах в пехоте и кавалерии не мыслить». А в приказе 1794 г. прямо говорится: «…наступных плутонгах и залп обучать для одного прикладу, а против турок употреблять не должно, а отступных и вовсе нет».

Однако было бы ошибкой делать вывод, что Суворов был сторонником огульного, безрассудного движения вперёд и не считался с обстановкой. Все его характеристики, относящиеся к обороне, ретираде, имели воспитательное значение главным образом для солдат. Суворов воспитывал войска всегда в наступательном духе, без чего немыслима победа. Но Суворов умел и обороняться, если это было необходимо. В беседе с австрийским генералом Меласом, который полуиронически называл Суворова «генерал Вперёд», последний отвечал: «Верно, но я и назад оглядываюсь, но не для того, чтобы бежать, а для того, чтобы напасть».

Классическим примером умелой обороны явилась оборона Суворовым Гирсовского плацдарма на правом берегу Дуная в 1773 г. С трехтысячным гарнизоном русский полководец не только отразил атаку 10 тыс. турок, но и полностью разгромил их, захватил всю турецкую артиллерию и преследовал неприятеля на расстоянии 30 верст. Оборона Кинбурнской косы в 1787г. вылилась в блестящую операцию против турецкого десанта.

Суворов допускал также отход в интересах победы или сохранения живой силы. В предписании австрийскому генералу Краю (1799 г.) он указывал:

«Ни одного поста не должно считать крепостью. Нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю; напротив того, в том и состоит военное искусство, чтобы во-время отступить без потери; упорное же сопротивление для удержания иного поста стоило бы сильной потери, между тем как впоследствии пришлось бы все-таки уступить пост превосходному неприятелю… Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; нередко один человек дороже самого поста».

В 1799 г., когда Багратион с двухтысячным отрядом осаждал крепость Серравале, Суворов получил сведения о приближении к крепости 10 тыс. французов. Так как выставленные заслоны не смогли бы задержать их, Суворов предложил Багратиону, если сведения подтвердятся, снять осаду. Он объяснил это тем, что Серравале не стоит того, чтобы на неё тратить какие-либо силы. (Впоследствии сведения не подтвердились, и форт Серравале был взят.)

Суворовская тактика

Основы решительной наступательной тактики Суворова были выражены в его знаменитой формуле: глазомер, быстрота и натиск.

«Глазомер — искусство,— поясняет Суворов,— как в лагере стать, как маршировать, где атаковать, гнать и быть» («Наука побеждать»). В другом месте (наставление Курису) Суворов говорит: «Выше всего глазомер, т. е. пользование положением места».

Таким образом, под глазомером Суворов подразумевает умение произвести оценку местности и вообще обстановки. Суворов высоко ценил это качество военного человека. «Непрестанное упражнение в том, как всё обнять одним взглядом, учинит тебя великим полководцем. Умей пользоваться местоположением»,— писал он в наставлении своему крестнику.

У Суворова прекрасно был развит глазомер, он очень хорошо «читал» местность и всегда, если представлялась возможность (вернее, если позволяло время), лично производил рекогносцировку. Получив приказ о проведении поиска на Туртукай, Суворов доносил И.П. Салтыкову о своих первых мероприятиях. «Упражняюсь в распоряжениях для операций на Туртукай. Ещё сам не опознавал, а получил довольное сведение о положениях оного внутренних и околичных. Собственное же моё опознавание не замедлитца».

Задачу проведения личной рекогносцировки неожиданно облегчили сами турки, которые внезапно напали на готовящийся к переправе отряд Суворова. Воспользовавшись тревогой на берегу, Суворов произвёл удачную рекогносцировку подступов к турецкому лагерю и условий переправы.

Накануне знаменитого Рымнинского сражения Суворов с высокого дерева на берегу р. Рымны обозрел всё поле между реками Рымной и Рымником, взаимное положение трёх турецких лагерей. Результатом рекогносцировки явился замысел разгрома подавляющих сил турок по частям. Под Измаилом Суворов в течение нескольких дней один и с представителями от войск производил уже не просто рекогносцировку, а тщательное изучение крепостных сооружений и условий для штурма. То же самое было перед штурмом Праги (предместье Варшавы). Перед сражением при Нови Суворов выехал к авангарду, пробрался в цепь егерей, рассыпанных по густому хлебу, и здесь под огнем французских стрелков произвёл рекогносцировку.

Быстрота — самая характерная и самая сильная сторона в тактике Суворова. Он очень хорошо понимал и ценил значение времени в бою.

«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбы империи… Я действую не часами, а минутами».

Быстрота действий возможна только при условии высокой подвижности войск. Подвижность войск Суворова, особенно тех, которые непосредственно прошли его школу обучения, была изумительна. Суворовские марши, суворовские переходы стали нарицательными словами, синонимами форсированных переходов. Переход Суворова с Суздальским полком из Ладоги в Смоленск в 1768 г. происходил в условиях ноябрьского ненастья, бездорожья, через болота и речки, 850 вёрст пути было пройдено в 30 дней. Попутно добавим, что в Ладоге на месте квартирования не было оставлено ни одного больного; за время пути захворало шесть человек, пропал без вести один человек.

Во время войны с польскими конфедератами в 1769 г. поход от Минска к Бресту 420 вёрст был совершен в 12 переходов без днёвок, в среднем по 35 вёрст в сутки. В 1771 г., действуя против Дюмурье в Польше, подвижный отряд Суворова проделал с боями за 17 суток около 700 вёрст. В войне с конфедератами Суворов широко практиковал перевозку пехоты на подводах.

В том же году отряд Суворова, двигаясь против гетмана Огинского к Столовичам, прошел 300 вёрст за 10 дней. В 1789 г., направляясь на соединение с австрийцами из Бырлада в Аджуд, дивизия Суворова прошла 50 вёрст за 28 часов при плохой погоде, с переправой через четыре реки. В 1799 г. в операции против Макдональда 80-вёрстный переход от Александрии к р. Тидоне был проделан главными силами Суворова за 36 часов при изнурительной итальянской жаре. Не будет преувеличением сказать, что почти все марши Суворова, связанные с боевыми задачами, в сравнении с общепринятыми или уставными были форсированными.

Суворовские марши

Быстрота маршей достигалась, с одной стороны, натренированностью войск, с другой — соответствующей организацией походного движения. Походные колонны Суворова не были длинными или громоздкими. При движении в отдалении от противника кавалерийские колонны следовали отдельно и впереди, артиллерия так же, чтобы не мешать движению пехотных колонн.

Пехота шла в колоннах по четыре человека или рядами по три; там, где позволяла местность, а также при подходе к противнику — взводными колоннами. Нормальный суточный переход у Суворова считался 28-35 вёрст (в Итальянской кампании). Переход делился малыми и большими привалами на три — четыре этапа. В Италии привал назначался через каждую милю (семь вёрст). С места ночлега в район большого привала заблаговременно высылались повозки с котлами, припасами и палаточным лагерем, так что на большой привал люди приходили к готовой горячей пище. Отдых на большом привале — от четырех до восьми часов. За это время котлы и палаточные ящики опять уходили вперёд. Когда люди приходили на ночлег, они находили готовый ужин и раскинутые палатки.

При остановках на малый привал передние взводы тотчас же снимали амуницию и отдыхали, не ожидая подхода всей колонны; по истечении времени, отведённого на отдых, взводы последовательно снимались с места и начинали движение, не тратя времени на выстраивание в общую колонну. Такая организация походного движения сберегала силы воинов и обеспечивала быстроту движения.

При форсированных маршах колонна не дожидалась отставших; они собирались отдельно или же их подбирали повозки. В том случае, когда нужно было быстрее подойти к полю боя, Суворов не считался ни с какими маршевыми потерями. Он стремился своевременно бросить в бой хотя бы часть сил — остальные подойдут, «голова хвоста не ждет».

В предвидении противника походный порядок войск Суворов строил ближе к боевому, «дабы тотчас на походе драться». И только в крайних случаях Суворов допускал движение боевыми порядками, построенными в каре. Обычно же войска двигались взводными колоннами и рядами. В этом случае колонны шли сосредоточенно, без авангарда и арьергарда, имея только охранение и наблюдение из казаков; пехота в голове и в хвосте колонны, кавалерия и артиллерия распределялись по колонне. Такой порядок, учитывавший противника, имевшего многочисленную нерегулярную конницу, был рекомендован, например, войскам Крымского и Кубанского корпусов.

Тактическую внезапность, имеющую огромный моральный эффект, Суворов считал залогом успеха, восполняющим численный недостаток сил. В «Науке побеждать» Суворов ярко и образно разъясняет солдатам значение внезапности:

«Неприятель нас не чает, считает нас за сто верст, а коли издалека, то в двух и трех стах и больше. Вдруг мы на него как снег на голову. Закружится у него голова. Атакуй, с чем пришли, чем бог послал! Конница, начинай! Руби, коли, гони, отрезывай, не упускай!»

Сила этого поучения не только в выразительности. Оно вытекает из конкретных исторических примеров. На Рымнике появление войск Суворова было столь неожиданным, что турецкие военачальники отказывались этому верить даже тогда, когда был взят в плен раненый русский офицер. Известие о появлении русских быстро распространилось среди турецких солдат и значительно понизило их боеспособность.

Накануне готовящегося поиска на Туртукай 9 мая 1773 г. турки произвели неожиданную вылазку на левый берег. Хотя десант их был разгромлен, но приготовления русских войск к переправе, несомненно, были раскрыты. Однако Суворов не только не отложил поиска, но решил провести его в ту же ночь — на 10 мая. Он правильно учел, что турки будут считать переправу после их «контрмероприятий» маловероятной. Пользуясь внезапностью, Суворов всегда захватывал инициативу и не выпускал её из своих рук до конца боя.

Для достижения внезапности Суворов нередко применял ночные действия: ночью он сближался с противником, а на рассвете атаковал его. Прекрасным примером ночных действий является первый поиск на Туртукай.

Объясняя преимущества ночных действий, Суворов указывал:

«Хотя сюрприз или нечаянное нападение у нас по быстроте нашей и в день, но ночью и с половиною силы оно еще полезнее. Тут неприятель вернее лишается своих обозов, артиллерии и лагеря, спасение его легче, но наступающий день и далее победу довершит».

Суворов считал, что ночные атаки целесообразно применять для захвата отдельных полевых укреплений (ретраншементов), дефиле, плотин и т. п. Вообще же он говорил, что внезапность может быть достигнута в любое время дня.

«Сюрприз — нечаянное нападение — под утро, до рассвета, ночь, а у искусного начальника бывает днём».

Внезапность выражалась также в применении Суворовым неожиданных тактических приёмов, которые своей новизной или неожиданностью морально действовали на противника. На Рымнике Суворов, наступая на главную позицию, совершенно неожиданно для турок бросает в атаку на окопы, усиленные засеками, свою и австрийскую конницу — случай, казалось бы, невероятный. Деморализованные турки не могли оказать должного сопротивления. Случалось и наоборот. Например, под Ореховом в 1769 г. пехота атаковала штыками конницу. В Итальянскую кампанию, сообщая П.И. Багратиону о неудачном бое отряда Розенберга при Бассиньяно (по вине его начальника), Суворов писал: «Между прочим ваш приятель Милорадович колол штыками конницу и иные последовали примеру».

Приведем ещё один любопытный эпизод из Итальянской кампании, характерный для тактики суворовских войск. На пути к г. Брешиа Багратион получил сведения от передовых казачьих разъездов, что в двух верстах от города стоят французские посты, из них главный в 400 человек с пушками — на дороге. Багратион выделил 100 человек егерей и приказал им следовать на лошадях за казаками. Подходя к французскому посту, часть казаков рассыпалась вправо и влево и отрезала дорогу к городу, а часть вместе с егерями с налёту атаковала пост. Егеря действовали в пешем строю штыками, казаки — пиками. Весь французский отряд был уничтожен (частью пленён).

Суворовский натиск

Одним из неотъемлемых элементов победы Александр Васильевич Суворов считал натиск.

Сохранился следующий достоверный рассказ. Суворов подарил своему любимцу, генералу Милорадовичу, свой портрет-миниатюру. Милорадович вставил портрет в перстень и сделал вокруг надпись из четырех слов: «Быстрота, штыки, победа, ура!». Суворов, увидев перстень и надпись, сказал: «Хорошо, но не всё. Между «штыками» и «победой» включи слово «натиск». Вот вся тактика Суворова!

Натиск, или стремительный, сокрушающий удар пехоты и конницы, совершаемый с полным напряжением всех сил и завершающийся преследованием до полного разгрома, решает исход боя. Быстрота и внезапность только подготавливают условия для натиска. Натиск же следует понимать и как неудержимый порыв вперёд, веру в силу своего оружия, чувство коллектива («нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет»), то есть моральную сторону, и тактико-техническую: технику атаки «холодным ружьём» и её тактические разновидности. В суворовском натиске заключается ядро его «смелой нападательной тактики».

Развивая идею натиска в «Науке побеждать» и других документах, А.В. Суворов даёт развернутую сравнительную оценку оружия пехоты. Пехота (в известной степени и конница) ведёт бой двумя видами оружия: огнестрельным и холодным, пулей и штыком. Главным средством пехоты в бою считался огонь. Усовершенствование ружья повлекло за собой развитие линейного строя. Все перестроения подчинялись в основном интересам ведения огня, но не в смысле его эффективности, а в смысле достижения большей плотности или более широкого фронта.

Пётр I открыл дорогу штыковому удару. Современные Суворову военные уставы выдвигали на первое место значение огня. Однако петровские традиции не были забыты. Их хранила сама солдатская масса. В Семилетней войне русский штык не раз решал участь боя. Суворов не только возродил традиции штыкового боя, но первым в Европе придал первенствующее значение удару холодным оружием, сделал его главным военно-воспитательным средством, доведя до высокой степени совершенства штыковую атаку. Он сам глубоко верил и воспитывал в подчиненных веру в силу русского штыка, в превосходство русского солдата над любым противником в штыковой схватке. «У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает».

Сравнивая два вида оружия пехоты, Суворов подчеркивает преимущества штыка. «Стреляй редко да метко, штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык не обмишулится. Пуля — дура, штык — молодец» («Наука побеждать»). «Штыком может один человек заколоть троих, где и четверых; а сотня пуль летит на воздух».

Командируя подполковника Цукато для помощи в организации и обучении итальянских народных ополчений, Суворов писал ему: «Поддержите, прошу вас, мой штык. Только холодное оружие решает победу, ибо оно наступательно, тогда как пуля только для обороны» .

Такие взгляды Суворова покоились на реальной оценке тактико-технических свойств оружия пехоты того времени. Современное Суворову ружье, почти не менявшееся со времени Петра I, давало действительный огонь не далее 60 шагов. На большую дистанцию стрелять можно было только по сомкнутым массам. Это же расстояние атакующая пехота могла пробежать за 20 секунд. За это время стрелок не сможет более одного раза перезарядить ружьё, то есть сделает один — два выстрела. «Единожды завсегда вообразить себе должно, что больше потребно времени зарядить, нежели выстрелить»,— писал Суворов. В приказе 1794 г. Суворов выразил эту мысль яснее: «При всяком случае сражаться холодным ружьём; ежели линия или часть её в подвиге (в движении) на сей дистанции, то стрельба напрасна, а ударить быстро вперёд штыками». Отсюда вытекает, что преимущество в ближнем бою будет иметь та сторона, у которой больше решимости сойтись в рукопашный бой и больше умения владеть штыком. Этими качествами вполне владел русский солдат. В штыковом ударе Суворов нашел синтез технического и морального начала, и в этом секрет сокрушительных суворовских атак.

Предпочтение штыку не означало, однако, пренебрежительного отношения к огню вообще. Такое мнение было бы в корне ошибочным. Наоборот, нетрудно доказать, насколько серьёзно Суворов относился к стрелковой подготовке и к стрельбе в бою. Суворов отрицательно относился к неприцельной, недействительной и совершенно бесполезной пальбе, особенно в формах, принятых уставами Павла I. Не рекомендовал он и стрельбу залпами всей частью. В то же время Суворов уделял большое внимание подготовке ротных стрелков, которые выделялись по четыре — шесть человек от каждого капральства (взвода). Стрелки не только вели огонь из общего строя («в ранжире»), но могли быть выделены из него для выполнения особых задач. Эти лучшие стрелки выбирали важнейшие цели, главным образом командный состав противника, и вели огонь самостоятельно («Имеют волю стрелять, когда хотят без приказу») .

Суворов требует прицельного огня не только для стрелков, но и для всей пехоты. «Мы стреляем цельно. У нас пропадает тридцатая пуля» («Наука побеждать»). Даже при ведении батального огня (непрерывный частый огонь) требуется соблюдать «исправный приклад» и выбирать цели: «Всякий своего противника должен целить, чтобы его убить» («Наука побеждать»).

Требуя дисциплины и режима огня, Суворов имел в виду также необходимость экономить патроны. В условиях ограниченного боекомплекта (50 патронов, а у Суворова — 100 патронов на солдата) и отсутствия регулярной службы боевого снабжения это соображение было весьма важным: «Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, коли негде взять» («Наука побеждать»). Бесцельную трату патронов Суворов категорически запрещал под страхом сурового наказания. В инструкции гарнизону Кинбурна он объясняет, что батальный огонь нужен для тренировки в быстром заряжании, но в действии он больше вреден своим войскам, нежели неприятельским, а потому следует стрелять реже, но прицельно, даже и в том случае, когда неприятель наступает толпами. Таким образом, Суворов отводил должное место огню и признавал его как средство подготовки штыкового удара («пехотные огни открывают победу») и как средство ближнего боя в дополнение к штыку.

Придавая решающее значение штыковой атаке, Суворов тщательно разработал всю организацию, ведение атаки, технику ближнего боя, способы действия штыком, прикладом, пулей против пехоты и против конницы противника, в поле, в окопе и т. д.

Суворовский натиск включает в себя также понятие преследования для окончательного разгрома врага. Необходимость преследования Суворов видел в полном уничтожении живой силы неприятеля. «Недорубленный лес опять вырастет». «Оттеснён враг — неудача; отрезан, окружён, рассеян — удача».

Преследование разбитого противника осуществлялось и до Суворова и не только в русской армии. Но, как правило, оно велось формально, слабыми силами, исключительно конницей и сводилось только к наблюдению, действительно ли противник отступает и куда. Суворов же ставил перед преследованием решительные задачи. «Сбить неприятеля с места и томное (вялое, слабое) преследование важного не значит; это надобно оставить неискусным. Но сильная погоня, не давать время одуматься неприятелю, пользоваться победою, его искоренить, пресекать путь его бега». Главная задача преследования ложилась на конницу, но пехота также должна была принять в нем участие, а не оставаться в стороне. При организации преследования Суворов предоставлял широкую инициативу частным начальникам.

Примеры преследования разбитого противника можно видеть на всех этапах боевой деятельности Суворова. Так, на Рымникском поле преследование сбитых с главной позиции турок превратилось в их полный разгром. После сражения на р. Треббии войска Суворова на протяжении 30 вёрст преследовали разбитую армию Макдональда.

Отличительной чертой тактических приёмов Суворова — видов маневра, построения боевых порядков, размещения в них родов войск и т. д. — является отсутствие всякого шаблона, учёт всех элементов обстановки, в первую очередь противника. В этом отношении тактические приёмы, формы и способы боевых действий Суворова резко отличаются от шаблонной линейной тактики пруссаков и австрийцев и представляют принципиально новое явление.

Суворов применяет разнообразные строи и боевые порядки и их сочетания — линии, каре, колонны, рассыпной строй стрелков. Обобщая в «Науке побеждать» многолетний опыт боев с различным противником, Суворов считает наиболее подходящими боевыми порядками в полевом бою против регулярных войск развёрнутые линии; против французов, у которых преобладающим строем стала колонна, также колонны; против нерегулярных войск (турки, татары) — каре.

Суворовские боевые порядки

Применяемые Суворовым строи частей и подразделений мало чем отличались от принятых в армии в соответствии со Строевым уставом 1763 г., на основе которого, в частности, он обучал свой Суздальский полк в Ладоге.

Разделение войск на строевые и тактические единицы в то время не совсем совпадало с административным делением. В административном отношении полк делился на батальоны, батальоны — на роты, рота — на капральства (четыре в роте). Низшей административной и хозяйственной единицей была рота. Однако Суворов придавал большое значение капральству и капралам. В капральстве солдат проходил первоначальную школу обучения и воспитания. Суворов высоко ценил роль и значение младших начальников. «Капрал был почтен в капральстве, как капитан в роте».

Административно-строевое деление на роты и капральства, численность которых обычно не соответствовала штатной и не была одинаковой, не могло служить основой для построений с целью ведения огня и тактических эволюции в духе требований линейной тактики. Для этих целей существовал особый расчёт: батальон рассчитывался на дивизионы (четыре дивизиона), дивизион — на четыре плутонга. Плутонг должен иметь не менее восьми и не более четырнадцати рядов (то есть 24-42 человека); в случае недостатка людей уменьшается число плутонгов в дивизионе и число дивизионов в батальоне. Кроме того, для построения каре полк рассчитывался на четыре части, то есть батальоны делились пополам и на равное число плутонгов. Этот же расчет служил и для перестроений и тактических эволюции, но при этом плутонг чаще назывался взводом. Таким образом, низшая войсковая единица имела три названия: взвод, плутонг, капральство. Основной тактической единицей по-прежнему оставался батальон. Однако в боевой практике Суворова наблюдались действия отдельной роты и даже капральства.

Из всех боевых построений наиболее детально Суворов разработал каре, которые он широко применял в русско-турецких войнах. Каре представляло собой квадрат или прямоугольник, стороны которого (фасы) составлялись из развернутых сомкнутых линий пехоты.

Каре — форма боевого построения — зародилось и долгое время существовало как средство обороны пехоты против атакующей конницы. В то же время они были очень громоздки и неповоротливы. П.А. Румянцев уменьшил величину каре и успешно применял их в наступлении. Однако каре Румянцева было всё еще крупным — из четырех, шести и восьми батальонов. Каре вытягивались в одну линию. Самое сильное каре имело продолговатую форму. По форме и по размещению родов войск боевой порядок Румянцева носил ещё черты линейности.

Каре Суворова представляет большой шаг вперёд в развитии боевых порядков Румянцева. «Густые каре были обременительны»,— писал Суворов, имея в виду каре, применяемые Румянцевым. Наиболее удобным, гибким Суворов считает полковое (двухбатальонное) и батальонное каре.

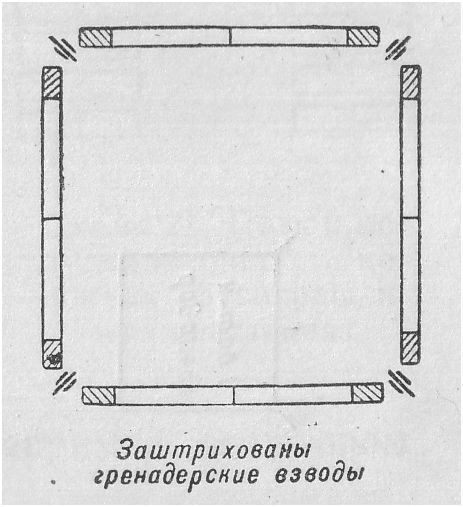

Полковое каре Суворов строил в соответствии с требованиями Строевого устава. Каждый фас каре составлен из двух дивизионов (четырех или восьми взводов); в углах каре расставлены полковые пушки, а на флангах каждого фаса — взводы гренадёрских рот, которые обеспечивают стыки и прикрывают пушки. Именно такие каре входили в программу строевого и тактического обучения Суворовым Суздальского полка.

В дальнейшем Суворов практиковал батальонные каре. Каждый фас батальонного каре состоял из двух взводов (взвод в среднем имел 12 рядов). Линии строились в три шеренги (в каждом фасе насчитывалось 72 человека, а с гренадёрами 105 человек).

В 1788 г. по инициативе Румянцева в армии был введён двухшереножный строй. Однако Суворов остался сторонником трёхшереножного строя, так как считал его более сильным для атаки. «В двух шеренгах сила, в трёх полторы силы: передняя рвёт, вторая валит, третья довершает» («Наука побеждать»).

Важным преимуществом батальонных, то есть более мелких каре, Суворов считал их способность вести перекрестный огонь, которому он придавал большое значение. «Гибче всех полковой карей, но и батальонные способнее для крестных огней; бьют противника во все стороны насквозь, вперёд, мужественно, жестоко и быстро». В систему перекрестного огня Суворов включал и картечный огонь артиллерии, для чего придавал полку орудия полевой артиллерии. У Суворова каре были боевым строем, предназначенным исключительно для наступления. Эту принципиально отличную черту Суворов беспрестанно сам подчеркивал. «Каре действует наступательно как бы трудно местоположение не было…, а оборонительно — по нетвёрдости и неприсутствию духа начальствующего». «Кареи в непрестанном движении» (приказ 1778 г.). «Кареям бить вперёд всегда в марше» (диспозиция войскам Кинбурна 1787 г.). «Каре никогда не стоит на месте» (приказ 1794 г.) и др.

Примерный боевой порядок в войне против турецких войск представляется в следующем виде. Пехотные каре строились в две линии в шахматном порядке: одно батальонное каре в первой линии, два — во второй или наоборот — два каре в первой линии, одно во второй, составляя резерв. Или же два каре в первой линии, два — во второй. Дистанция между линиями устанавливалась в соответствии с дальностью картечного выстрела — 200 шагов. Регулярная кавалерия составляла третью и четвертую линии, за ней выстраивалась легкая конница (гусары, казаки). На фланги высылались группы кавалерии и казаков, действующие в рассыпном строю (для освещения местности). Полковые пушки следовали в составе каре, полевая артиллерия со своим прикрытием — отдельной дорогой. Внутри каре размещались внутренние резервы для уничтожения прорвавшегося противника. Противник, прорвавшийся в интервалы между каре, поражался конницей, которая находилась внутри линий пехотных каре. Общие резервы (резервные каре) были или в середине обеих линий или за второй линией в шахматном порядке. В резерв выделялось от одной восьмой до четверти сил.

Такое построение боевого порядка с некоторыми отклонениями применялось Суворовым в сражениях русско-турецких войн.

При атаке укрепленных позиций (окопов) каре сгущалось: передний и задний фасы вздваивали взводы, а боковые фасы смыкались в середину, формируя так называемую шестишереножную колонну. По овладении окопами колонна вновь обращалась в каре и продолжала движение с огнём. Суворов отмечает большие достоинства этого боевого строя: гибкость, быстрота в движении, большая пробивная сила; в то же время — прочность в обороне против атакующей кавалерии. Однако он указывает и на его недостаток — большие потери от картечного огня.

Каре легко перестраивалось во взводную колонну, которая также применялась Суворовым при атаке укрепленных позиций.

Взводная колонна для атаки строилась на сокращённой дистанции в отличие от походной колонны и колонны для маневрирования (эволюции), где соблюдалась дистанция между взводами восемь — десять шагов.

Наступающие каре и колонны прикрывались впереди и на флангах егерями и стрелками, действующими в рассыпном строю.

Во время учений Суворов применял также полудивизионные (двухвзводные) и дивизионные колонны с флангов и из середины. Возможно, что эти строи применялись войсками и в боевой практике, хотя данных об этом нет.

В войнах против регулярного противника (Польша, Франция) войска Суворова строились преимущественно в линии. В Итальянской кампании Суворов командовал войсками, обученными по павловским уставам 1797 г., которыми строи колонны совершенно не предусматривались. Однако линейное построение войск Суворова вовсе не было похоже на те длинные и тонкие линии, в которые вытягивались армии Фридриха II, и не могли быть такими, поскольку Суворов использовал всякую местность в интересах боя. Линии, в которые строились войска, не были сплошными и непрерывными. Они делились на части — «отделения», которые могли быть самостоятельны и выполнять свою задачу под руководством частного начальника. В замечаниях по поводу итогов строевого и тактического смотра войск в 1796 г. Суворов кратко и ясно выражает свою точку зрения на линейное построение. «Армия прямой линии иметь не может, но части её прямы. Часто в линии её она пересекается лесом, буераками и болотами, тако и атаки наши частны, и сам — четверт ефрейтор тот же генерал…».

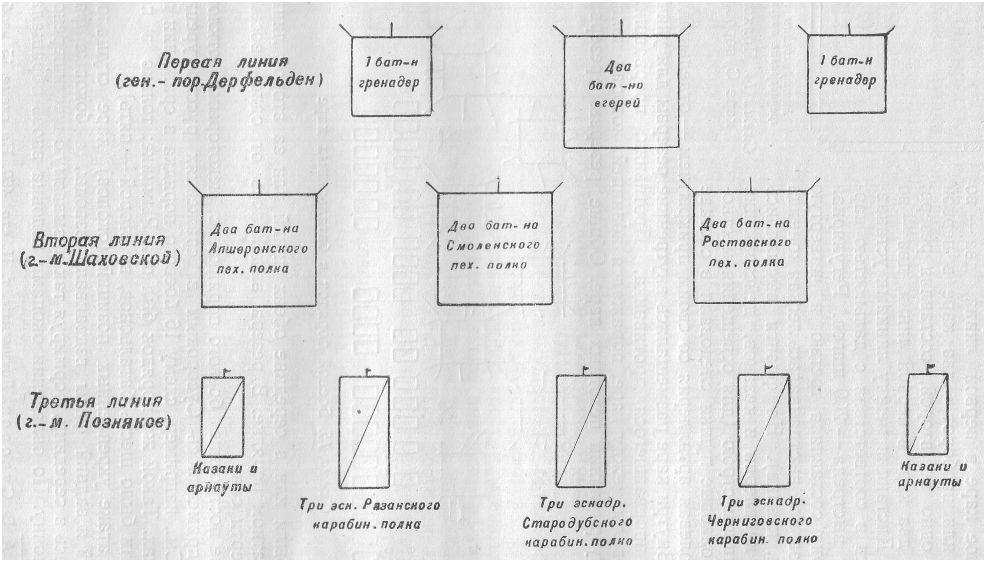

Боевой порядок в Итальянской кампании развертывался в две линии. Батальоны первой линии строились развернутым фронтом с небольшими интервалами в три шеренги. Батальоны второй линии строились сомкнуто с интервалами в 300 шагов. Дистанция между первой и второй линиями 200 шагов. Резервы небольшие, до одной восьмой части армии. Кавалерия строилась поэскадронно или подивизионно на флангах второй линии или же составляла третью линию. Казаки выстраивались за кавалерией в колонны. Боевой порядок развертывался на дистанции 1 тыс. шагов от противника. С этого расстояния линии двигались обыкновенным шагом навстречу противнику. В 300 шагах от противника линия останавливалась и делала шесть — восемь выстрелов взводами, одновременно артиллерия вела огонь картечью. Дальше наступление велось скорым шагом. Огонь во время наступления вели только ротные стрелки; они выбегали вперед или действовали на флангах. Рассыпать стрелков впереди фронта наступающей линии Суворов не рекомендовал, так как они могли бы мешать стремительному наступлению атакующих линий.

Рубежи картечного выстрела — 80 и 60 саженей — пехота преодолевала броском на 50 — 100 шагов. Наконец, подойдя на расстояние 60 шагов — «черта верного ружейного выстрела», — пехота бросалась в штыки. Обычного залпа перед атакой Суворов не применял, чтобы не задерживаться. Солдат должен сохранить пулю, «чтобы для случая имел бы две смерти — штык и пуля в дуле». Атака должна быть непрерывной («В атаке не задерживай»), равнение только по передним («Не употреблять команды «стой». Это не на ученьи, а в сраженьи»). В то же время Суворов требует сохранения строя («только везде строй»); строиться быстро и «без педантизма», то есть без излишней точности. Тотчас за атакой первой неприятельской линии следовала атака второй линии и резервов. Атака завершалась преследованием разбитого противника.

Использование Суворовым родов войск

Главным родом войск Суворов считал пехоту, на которую, по его мнению, ложилась главная тяжесть наступательного боя. Артиллерия подготовляла атаку, пехота завязывала и решала бой, кавалерия довершала разгром противника, отражала атаки его кавалерии и обеспечивала пехоту на случай неудачи. Интересно отметить, что Суворов отошёл от установившегося в XVIII в. разделения пехоты на виды в соответствии с боевым назначением (мушкетёры — линейная, основная пехота; гренадёры — штурмовая; егеря — стрелковая). Егерские подразделения использовались им в основном по прямому назначению как стрелки, особенно в Итальянской кампании, где по условиям местности (густая населенность, сады, виноградники) роль стрелков была особенно важной. В то же время егеря наряду с линейной пехотой участвовали во всех видах боевых действий, вплоть до штурма крепости (Измаил). Что касается гренадёр, то Суворов ещё в 1770 г. указывал начальникам постов, что там, где нет гренадёров, подготовить их из мушкетёров по четыре — шесть человек на капральство; «…просто же мушкетёры — почти как гренадеры, только что более служат всего резервом».

Если в указаниях Суворова о построении боевого порядка можно видеть гренадёрские батальоны в голове, то в приказе 1778 г. Суворов указывает их место в середине или на флангах по усмотрению. Таким образом, Суворов, не проводя строгого различия между видами пехоты, делает шаг в сторону её унификации.

Характерным в использовании Суворовым конницы была активная роль её в бою и тесное взаимодействие с пехотой. Суворов предъявлял коннице большие требования. «Кавалерия должна действовать всюду, как пехота, исключая зыби (болотистой местности), там кони на поводах» («Наука побеждать»).

В начале турецких войн Суворов считал важнейшей задачей уничтожение неприятельской пехоты. «Пока неприятельская пехота не вовсе истреблена будет, не должна есть конница гнаться за его конницей». Однако опыт войны показал, что, наоборот, турецкая пехота зависит от своей конницы. Поэтому в приказе 1794 г. Суворов пишет, что кавалерия должна атаковать и пехоту, и конницу неприятеля. «Наша кавалерия когда опровергнет неприятельскую и встретит позади её линию пехоты, без малейшей остановки должна её прорубить и посему врубиться, и хотя бы третья какая неприятельская линия была, как больше самое, то наблюдает пехота. И когда, проколовши неприятельскую линию пехоты, повстречались со скачущей на неё неприятельской конницей, то ей сию також поспешно атаковать и прокалывать. Так чинить и с иными линиями». Если при атаке своей пехоте угрожает опасность атаки со стороны неприятельской конницы, кавалерия должна обогнать свою пехоту и врубиться в неприятельскую конницу. Если неприятельская конница на флангах, наша кавалерия атакует его слабейшую группу, в то время как более слабая конница другого фланга прикрывается пехотным каре. Так организует Суворов взаимодействие кавалерии и пехоты в процессе атаки.

Неизбежное при атаке расстройство рядов конницы Суворов требует предупреждать, во-первых, максимальной быстротой аллюра, «не взирая ни на какие трудности местоположения»; во-вторых, построением конницы не только в одну линию, но и в две и в две с резервом. Задняя линия включается в атаку, проскакивая через интервалы передней. Передняя при этом ни в коем случае не отъезжает назад, «ибо нет ретирады».

Кавалерия атакует исключительно холодным оружием. Спешивание Суворов признавал только для фланкеров и в крайне ограниченных размерах — не более одного — трех рядов с каждого фланга.

Суворов умело использовал казаков. Обычно они несли охрану флангов, вели разведку местности, преследовали противника. Впоследствии лучшую часть казачьих войск Суворов применял и как регулярную кавалерию. Казаки хорошо взаимодействовали с егерями. Оружие казака в атаке главным образом пика, в преследовании — дротик. Стрельбу Суворов считал для казака делом «вовсе неприличным».

При штурме укрепленных позиций кавалерия, как правило, должна оставаться в поле в готовности отразить нападение противника с поля или вылазку из укреплений, пока пехота не откроет прохода для конницы.

Артиллерию Суворов считал важным родом войск и предоставлял ей большую самостоятельность. Так, в приказе перед сражением на Треббии он указывал: «Артиллерия стреляет по неприятелю по своему рассмотрению, почему она и по линии не расписывается». Исходя из высокого качества русской артиллерии, Суворов использовал полевую артиллерию (не считая полковых пушек) централизованно, то есть сосредоточивал её в руках артиллерийского начальника, не раздавая пехотным командирам.

К огню артиллерии Суворов предъявляет те же требования, что и к ружейному огню. Артиллеристы должны уметь быстро заряжать, но стрелять «весьма цельно, реже и не понапрасну, дабы зарядов всегда много оставалось». Большое значение придавал Суворов умению артиллеристов правильно выбирать позиции артиллерии. «Пушки же в деле действуют сами по себе и хотя артиллеристов скорому заряжанию и пальбе примером весьма приучать, но паче того знанию батарейного места» .

Инженерных войск во времена Суворова было очень мало, поэтому при проведении сапёрных работ Суворову приходилось ориентироваться непосредственно на войска, на пехоту. Лишь при постройке долговременных укреплений или при необходимости иметь дело с большим количеством судов (на Дунае) Суворов располагал специалистами. Он очень серьезно относился к вопросам полевой фортификации и, когда вставали задачи обороны, строил оборонительные сооружения (Нигоешти, Гирсово, Кинбурн). В основном же инженерное обучение войск преследовало задачи штурма укреплений, преодоления препятствий и заграждений (засеки, палисады, рвы), эскаладирования (взятия стены, вала при помощи лестниц), форсирования рек на судах и подручных средствах.

Суворовский манёвр

Виды и формы манёвра, применяемые Суворовым, находились в строгом соответствии с реальной обстановкой, с характером противника, местности и др. Характерной особенностью суворовского манёвра является его простота. Для атаки избиралось слабое место неприятеля — это мог быть фланг, центр, тыл. Удар проводился по кратчайшему направлению. «Истинное правило военного искусства — прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами».

В Италии на р. Адда Суворов прорвал центр растянутого расположения французской армии Моро и охватил его левый фланг. На р. Треббии Суворов направил главный удар на левый фланг Макдональда, от которого отходили важнейшие пути: в Тоскану (путь отступления) и на Ривьеру (путь соединения с армией Моро). Здесь Суворову не удалось осуществить полностью свой замысел. Командующий австрийской армией Мелас не понял замысла полководца и задержал у себя на левом фланге дивизию Фрелиха, назначавшуюся для развития успеха на правом фланге. Необходимой группировки на ударном фланге не получилось. Сражение приняло характер параллельного столкновения. Макдональд хотя и потерпел поражение, всё же сохранил половину своей армии. В сражении при Нови Суворов направил удар на правый фланг, где проходили пути отступления.

Простота манёвра у Суворова очень часто была продиктована требованиями быстроты и внезапности и выливалась в форму прямой фронтальной атаки, например в Польше. Это давало повод противникам Суворова обвинять его в незнании тактики, а его успехи объяснять счастьем.

Известны отрицательные суждения Суворова о демонстрациях. «Демонстрация — игра юно-военных. Обыкновенно они или пустые, утруждающие войски, или наносящие им вред». Здесь Суворов подразумевает такие демонстрации или ложные атаки, которые, подобно рекогносцировкам, предпринимаются как самостоятельные операции нерешительными начальниками, чтобы создать видимость боевой активности. Демонстративные действия с целью отвлечения внимания противника от направления главного удара Суворов применял широко. При осаде Туринской цитадели он прибегнул к ложной атаке. Демонстративная атака была применена и под Александрийской цитаделью (на правом берегу р. Танаро). Образцом демонстративных действий может служить форсирование реки Адды у Лекко, Бревии и Лоди, вследствие чего на главном направлении Суворов собрал 27 тыс. войск против 10 тыс. французов.

В сражениях при Столовичах и на Рымнике Суворов разбил противника по частям. Особенно оригинальным по замыслу и выполнению был манёвр Суворова в знаменитом Рымникском сражении. Турецкие силы, превосходившие силы русских, располагались в трёх укреплённых лагерях. Это давало им возможность маневрировать на поле сражения и создавать реальную угрозу флангу и тылу русско-австрийских войск. Однако Суворов сумел и здесь захватить инициативу в свои руки.

Он начал наступление эксцентрически, по расходящимся направлениям: австрийцы (18 тыс. человек) наступали открыто в направлении главной позиции у леса Крынгу-Мейлор, привлекая на себя внимание турок; русские (7 тыс. человек) во главе с Суворовым скрытно наступали на турецкий лагерь у д. Тырго-Кукули, угрожающий правому флангу русских войск. Войска расходились под углом почти 90 градусов. Стремительным натиском русских турки были выбиты из Тырго-Кукули и бежали на юг, оставив артиллерию. Тогда Суворов переменил направление наступления. Он повернул на восток и стал сближаться с правым флангом австрийцев, отбивавшихся от жестоких атак турецкой конницы.

Уничтожив отдельный опорный пункт турок в лесу Каята и дав получасовой отдых войскам, Суворов обходным манёвром ликвидировал отдельное укрепление турок у д. Бокзы, фланкирующее подступы к главной позиции. Здесь русские войска соединились с австрийцами и атаковали турок на главной позиции. Таким образом, в эпоху господства линейной тактики, требовавшей, чтобы вся армия на поле сражения была на глазах полководца, Суворов смело расчленяет свои силы. Он оставляет в качестве связующего звена между русскими и австрийскими войсками сильный отряд Карачая, а затем, ликвидировав по частям укрепленные очаги турок, угрожавшие флангу и тылу, вновь соединяет силы для атаки главной позиции. Это был сложный и смелый манёвр. Его удалось совершить благодаря быстроте и внезапности, знанию слабых сторон противника, уверенности в своих войсках (русских прежде всего), тщательному изучению местности и расположения противника путём личной рекогносцировки.

В сражении на Рымнике Суворов отступил от коренных основ принятой в то время линейной тактики — тесной локтевой связи между отдельными частями армии. В сражениях в Италии в 1799 г. он ещё дальше отошел от принципов линейной тактики, во многом предвосхитив новые тактические принципы, получившие широкое развитие лишь в следующем, XIX в., принципы глубокой, или перпендикулярной (в противоположность линейной) тактики.

В авангардном сражении на р. Тидоне Суворов вводит войска в бой с хода, не ожидая подхода всех сил, чтобы перехватить инициативу у Макдональда, который своими авангардами раньше вышел на рубеж р. Тидоне и создал сильное давление на выдвинутую вперёд австрийскую дивизию Отто. Бой авангардов на Тидоне носит характер встречного сражения. Суворов хорошо понял природу встречного боя, не известного до тех пор военной науке. В плане сражений на Треббии Суворов отказывается от равномерного линейного размещения войск по фронту, создает ударное правое крыло, которому придаётся глубокий эшелонированный вид. В диспозиции на 7 (18) июня говорится: «Эта атака (атака авангарда Багратиона) поддержана будет на 300 шагов всею дивизией генерал-лейтенанта Швейковского и полком Лобковича… затем дивизией генерал-лейтенанта барона Фрелиха. Эта колонна, составляющая главную атаку, выстраивает каждую дивизию в боевой порядок в две линии на 300 шагов дистанции и атакует неприятеля штыками». Войскам ставится не общая задача, а частные задачи каждой дивизии. Пункты для атаки были указаны не только на линии фронта противника, но и в его глубине. Это характерно для глубокой тактики. В сражении при Нови боевой порядок был также эшелонирован в глубину.

Резервы были необходимой принадлежностью суворовских боевых порядков. Суворов подчеркивал активное наступательное назначение резерва. Резерв служил не для поддержки, не для «сикурса» (помощи), а для усиления, то есть наращивания сил для развития удара. В диспозиции для первого поиска на Туртукай подчёркнуто, что резерв не подкрепляет, а действует сам собой, как и другие каре. В сражении на Треббии был назначен сильный общий резерв (6 тыс. человек), который нацеливался на направление главного удара. Это также характерно для глубокой тактики.

Суворов внёс большой вклад в тактику, разработав краткие основания для действии в горах и показав на практике блестящие образцы действий в исключительно тяжелых условиях во время высокогорного Швейцарского похода. Он опроверг установившееся понятие невозможности ведения боевых действий в горах и определил порядок движения войск в горных условиях. Каждой дивизии назначалась своя дорога. Колонны должны были быть более сомкнуты. В состав каждой колонны назначались сапёры, казаки, егеря. Артиллерия распределялась в колонне поорудийно. Суворов придавал большое значение овладению вершинами, так как они давали преимущество в ведении огня и контролировали проходы. Для захвата горы применялась лобовая атака и обходное движение боковыми дорогами и тропами. Для атаки назначались стрелки, действовавшие в рассыпном строю, и батальоны, атакующие колонной в штыки. Во время штурма вершин рекомендовалось использовать «кривизну гор», создающую мертвые пространства, где можно собрать подразделения и отдохнуть.

Разведка

Суворов серьёзное внимание уделял разведке и изучению противника. Он требовал от подчинённых командиров не ограничиваться и даже не весьма доверять донесениям агентуры, а вести войсковую разведку и личное наблюдение. В своих приказах Суворов требовал точности, достоверности, конкретности данных и своих выводов, обращал внимание на важность сообщений о моральном состоянии противника.

Если Суворов совершенно нетерпимо относился к преувеличению силы противника, то он также предупреждал от недооценки его сил. «Воинское правило наблюдать надлежит, что сопротивник, как бы презрителен не был, уничтожен быть не должен», то есть считаться с противником нужно, как бы он ни был незначителен.

Боевая подготовка

Тактическое искусство Суворова опиралось на высокую выучку и дисциплину. «Субординация, экзерциция» — эти два понятия Суворов ставит во главу воинского искусства. «Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токмо тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаннев при внушениях и затверждениях каждому должности его». Солдатская наука суворовского времени была нехитрая. Одиночная подготовка солдата была направлена на выработку подвижности, сноровистости, знания своего места в строю, умения стрелять и вести штыковой бой, а подразделения — на выработку подвижности и быстроты в марше и в перестроениях на поле боя и на стрельбу. «Экзерцирование моё было не на караул, на плечо, но прежде повороты, потом различное марширование, а потом уже приёмы, скорый заряд и конец — удар штыком».

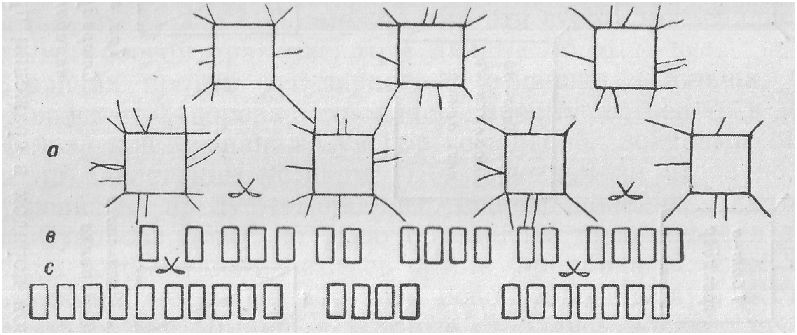

В строевой и тактической подготовке Суворов руководствовался принципом — учить тому, что нужно на войне. Он добивался этого не только тем, что выбрасывал из программы все ненужные «чудеса» (как он выражался), но и тем, что на учениях стремился создать обстановку, близкую к обстановке настоящего боя. Особенно это видно на примере знаменитых суворовских сквозных атак — оригинального метода двустороннего тактико-строевого учения, никогда и никем не применявшегося до Суворова.

Суворов ввёл в практику тактические отрядные учения, на которых отрабатывались различные сложные формы боя. На этих учениях Суворов достигал слаженности родов войск, особенно пехоты и конницы. Частыми учениями и тренировками в различных условиях погоды и местности Суворов втягивал солдат в походно-боевую жизнь с её лишениями и тяжелой физической нагрузкой. «Тяжело в учении, легко в походе» — таков суворовский закон боевой подготовки войск в мирное время. Он вполне оправдывал себя в боевой практике. Русские суворовские солдаты — «чудо-богатыри» — по выносливости, физической закалке, храбрости и мужеству не имели равных в Европе.

Тактикой далеко не исчерпывается значение Суворова в русском военном искусстве. Но тактика как искусство ведения боя наиболее полно и ярко вскрывает национальные корни военного искусства Суворова. Сила его тактического искусства основывалась не на внешних формах, а на национальных особенностях и моральном духе русского солдата той эпохи. Восходя по служебной лестнице до самой её вершины, он никогда не отрывался от солдатской массы, знал, чем она живет и дышит. Это общение с солдатской массой, несомненно, оказывало свое влияние на формирование его тактических взглядов.

Суворов не только учил солдат, но и учился у них. Тактика никогда не была плодом деятельности одного человека. Многолетний боевой опыт русских ветеранов, суворовских «чудо-богатырей», представлен в «Науке побеждать» Суворова. Тактическое искусство Суворова не только прогрессивно, но и народно в прямом значении этого-слова. Оно было воспринято и развито последующим поколением, прогрессивных русских военных деятелей.

Продолжение темы о генералиссимусе Суворове:

Литература:

Развитие тактики русской армии. ХVIII в. — начало XX в.- М.: Военное издательство МО СССР, 1957

Хорошо, но почему DARPA? Что за низкопоклонство перед западными аббревиатурами?

Сайт 5 лет назад создавал, планировал научно-техническую направленность, соответствующий домен выбрал. Замечание актуальное