В закрытом помещении нескольких пышных ароматных букетов может быть достаточно, чтобы вызвать у человека потерю сознания или даже смерть.

Русский народный детектив

Черёмуха не только украсила собой русские сады, но и сделала жизнь интереснее. Например, она является центральным звеном сюжета русского народного детектива о маринованных огурцах. Передают его из уст в уста уже много лет, чаще всего со словами «основано на материалах настоящего уголовного дела». История начинается как неудачное застолье: семья собралась в тесном кругу, выпили, закусили, потом всех отвезли в больницу с тяжелым отравлением. Выжили только муж и пара дальних родственниц. Впоследствии оказалось, что все отравились маринованными огурцами, которые были заготовлены по старому семейному рецепту с листьями и ягодами черёмухи.

Дело уже почти сдали в архив, но тут следователи что-то заподозрили и размотали целый клубок. Оказывается, муж давно хотел отравить супругу и всю её родню, поэтому специально добавил в маринад плоды черёмухи с косточками: именно в них самое высокое содержание амигдалина, выделяющего синильную кислоту. Оставалось просто дождаться, пока откроют злополучную банку, откусят пол-огурца, — и положиться на удачу.

Ядовитый мир

Не в обиду вегетарианцам, но питаться фауной всё же более надёжно. Девиз животного мира — «бей или беги», в то время как главное оружие растений — яд. Даже банальная картошка содержит ядовитый соланин, и, несмотря на века селекции, в кожуре и глазках современных сортов его по-прежнему достаточно много, чтобы причинить неприятности.

То же самое можно сказать и о столь любимых нами плодово-ягодных деревьях — миндале, вишне, сливе, яблоне и груше. Они щедро одаривают не только ароматными цветами и вкусными плодами, но и гликозидом, при разложении выделяющим синильную кислоту.

Эволюционные причины вполне ясны. Яд — оружие слабых. Для растений это единственный надёжный способ защиты от фитофагов, то есть от тех, кто их регулярно поедает, в первую очередь от травоядных и насекомых. В результате большинство растений научилось вырабатывать вещества, оказывающие токсичное или репеллентное воздействие на самых активных фитофагов, особенно в период роста и вегетации.

Поскольку на разнотравье претендуют разные едоки, а животным в целом свойственно запоминать, если они съели что-то не то, со временем каждый вид растений выработал свою систему ядовитой защиты. Есть токсины, смертельные для насекомых, но безвредные для теплокровных, — например, медикагеновая кислота, выделяемая из листьев люцерны, которая токсична только для насекомых и рыб. А танины, столь ценимые любителями хорошего вина и натуральной кожи, предназначены природой для репеллентной защиты от всё тех же насекомых.

Природа обзавелась надежным арсеналом и для защиты от теплокровных обжор, щедро отравив не только вегетативные органы (корни, луковицы, стебли и листья), но и семена — от вездесущих грызунов. Именно в семенах яда нередко бывает больше всего, и можно догадаться почему: идея в том, чтобы зверёк занемог сразу же, едва успев догрызть первое зёрнышко.

От цианида к цикуте

Растительные яды не менее разнообразны, чем химия самой жизни. Это и не удивительно: большинство из ядов как раз и пользуются своей схожестью с теми или иными компонентами клетки, чтобы встроиться в работу её механизмов и тем самым безнадежно их сломать. Например, самый знаменитый из растительных ядов цианид обманывает основной фермент системы дыхания. Атом железа, который по замыслу природы должен принимать и передавать по цепочке электроны, вместо очередного электрона жадно хватает цианид, после чего о дыхании — а значит, и о жизни — речь уже не идёт.

Дышат, разумеется, все живые организмы, в том числе и растения, а потому просто так держать у себя опасный цианид они не могут. А чтобы сохранить яд до встречи с врагом, они используют цианогенные гликозиды — молекулы, содержащие сахар, которые выделяют синильную кислоту только при разложении (например, в пищеварительной системе). В северных широтах это инструмент номер один в арсенале растений. Одно время цианогенезом в Англии «баловался» даже клевер ползучий, он же кашка белая (Trifolium repens), чем очень удивил учёных.

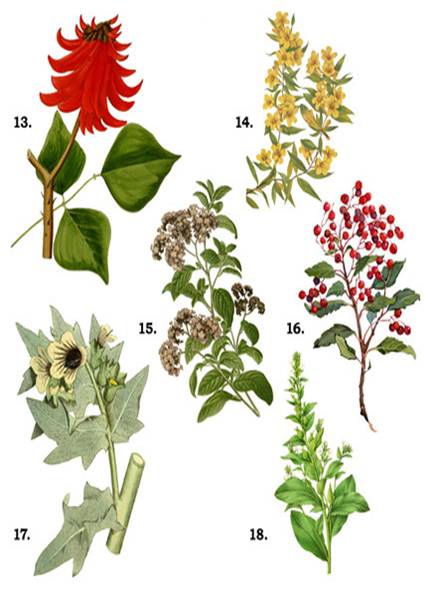

Конкуренцию цианогенным гликозидам могут составить, пожалуй, только алкалоиды — широкая группа химических веществ растительного происхождения, насчитывающая тысячи разновидностей. Алкалоиды, как правило, тоже похожи по структуре на некоторые молекулы, очень важные для организма противника, однако здесь растения научились прицельно бить именно по системам, уникальным для животного мира, — механизмам гормональной регуляции и передачи нервных импульсов.

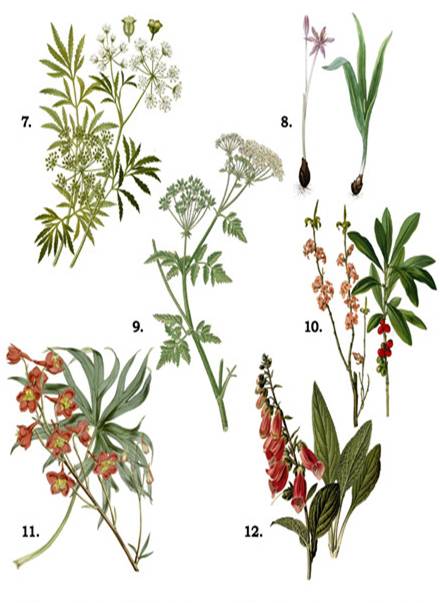

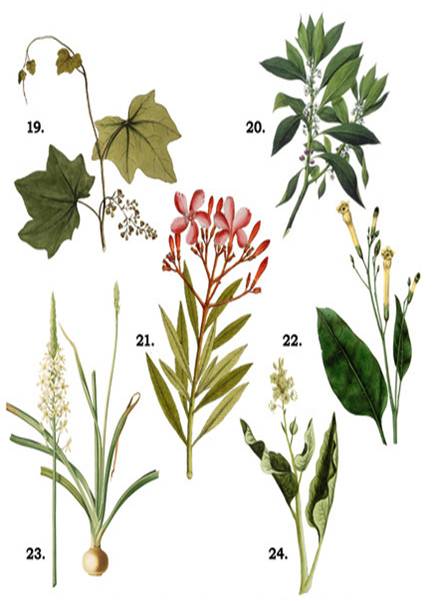

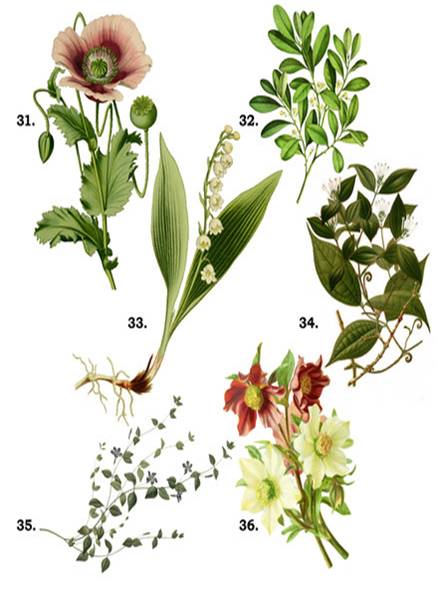

Первым чистым изолированным алкалоидом стал морфин, выделенный из мака (Papaver somniferum) в 1804 году. К алкалоидам также относятся стрихнин, никотин, кониин (добываемый из болиголова, которым, по современной версии, скорее всего, и отравился Сократ, а вовсе не цикутой, растущей в более северном климате), кокаин, атропин, кодеин, тубокурарин, из которого делают яд кураре, кофеин и стероидные алкалоиды, содержащиеся в пасленовых, в том числе уже упоминавшийся соланин.

Алкалоиды часто обладают сильным и характерным действием на нервную систему, а потому считаются наркотиками. Тут возникает вопрос: когда растения успели столь глубоко постичь человеческую душу и её порочные наклонности, если люди живут на планете всего несколько миллионов лет? Однако наша нервная система тоже возникла не на пустом месте: практически те же гормоны и нейротрансмиттеры управляют поведением насекомых. Тот же серотонин, с рецепторами которого «балуются» многие наркотики, у насекомых просто регулирует аппетит. Алкалоид псилоцибин, вызывающий у индейских шаманов мистические трипы, был придуман природой вовсе не для этого: идея была всего лишь в том, чтобы сделать насекомое чуть менее прожорливым.

Поскольку алкалоиды вторгаются в очень тонкие механизмы регуляции в организме человека, они нередко балансируют на тонком рубеже между отравой и медициной. То же самое можно сказать и о токсичных пептидах, то есть коротких фрагментах белка, примером которого является вискотоксин из омелы белой (Viscum album), обладающий сильным гипотензивным действием.

Белки

Белки — вообще опасная штука: раз уж из них состоит всё живое, то и убить это живое проще всего чем-нибудь белковым, по принципу «клин клином».

Самые известные токсичные белки — абрин и рицин. Первый довольно экзотичен, поскольку содержится в семенах тропического растения чёточник молитвенный (Abrus precatorius), получившего своё название из-за красивых бобов яркого цвета, из которых действительно изготавливали молитвенные чётки. Зато про рицин, добываемый из бобов клещевины, также служащих источником касторового масла, знают многие. В 1978 году болгарский диссидент Георгий Марков был убит, как считают на западе, так и не пойманными агентами всемогущего КГБ, которые укололи его зонтиком с вмонтированной в острие капсулой с рицином.

Рицин направленно разрушает рибосомы — клеточную фабрику по производству белка. Одна молекула рицина в клетке способна за минуту уничтожить полторы тысячи рибосом. В результате рицин в 6000 раз более ядовит, чем цианистый калий. Смерть наступает обычно в течение двух суток, и противоядия не существует.

Все эти вещества токсикологи относят к группе азотсодержащих. Есть и токсины, не содержащие азота. К ним относятся, в частности, сердечные гликозиды, или карденолиды, которые стимулируют сердечную активность. Это, например, дигоксин, содержащийся в наперстянке, строфантин, извлекаемый из строфанта, и олеандрин — из олеандра. Действие этих ядов очень сильное, а добывать их просто, за что они всегда были любимы нетерпеливыми наследниками и авторами детективов.

К не содержащим азот токсинам относятся также полиины, или полиацетилены, вырабатываемые некоторыми цветковыми растениями и грибами. Самый знаменитый представитель — цикутоксин из корней Cicuta virosa, который столько лет считали причиной смерти Сократа.

«Аптекарские» сады

Цианид — пожалуй, первый растительный яд, который сразу начали использовать по прямому назначению. Ещё в Древнем Египте жители дельты Нила нередко потчевали друг друга особым экстрактом из плодовых косточек. Тем не менее открыл синильную кислоту в 1782 году шведский химик Карл Вильгельм Шееле с вполне мирными целями — для изготовления пигмента «прусский голубой». Именно поэтому кислота и получила название синильной, или цианистой, а сама она долгое время также называлась прусской.

Но всё-таки, как уже было сказано выше, ядовитые свойства растений тесно переплетаются с лечебными, и это было замечено ещё в давние времена. Фактически с терапевтического применения природных токсинов и началась медицинская наука. Соответственно, появилась и культура разведения нужных трав. В Средневековье первые специализированные аптекарские сады разбивались при монастырях, где открывались и первые больницы, а впоследствии эту традицию переняли университеты.

Конечно, учёные, врачи или просто богатые люди заводили собственные аптекарские огороды для личных нужд, а кое-кто даже и не пытался сеять в этих садах семена добра. Например, могущественное семейство Медичи, правившее Флоренцией три века, с 1434 по 1737 год, специально культивировало в своих владениях особо ядовитые растения, с тем чтобы эффективно избавляться от врагов.

Настоящий бенефис устроила Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II, фактически правившая страной в XVI веке и, в частности, ставшая главным инициатором Варфоломеевской ночи. Будучи ещё только в статусе юной принцессы (при французском дворе её сразу прозвали торговкой), Екатерина прибыла во Францию в 1537 году в сопровождении собственного алхимика, а главное — собственного парфюмера. За череду скоропостижных и весьма удачных для неё смертей Екатерину затем называли уже не иначе как королевой-отравительницей, а особое восхищение вызвали пропитанные ароматным ядом перчатки, с помощью которых была устранена Жанна д’Альбре, мать её зятя Генриха Наваррского.

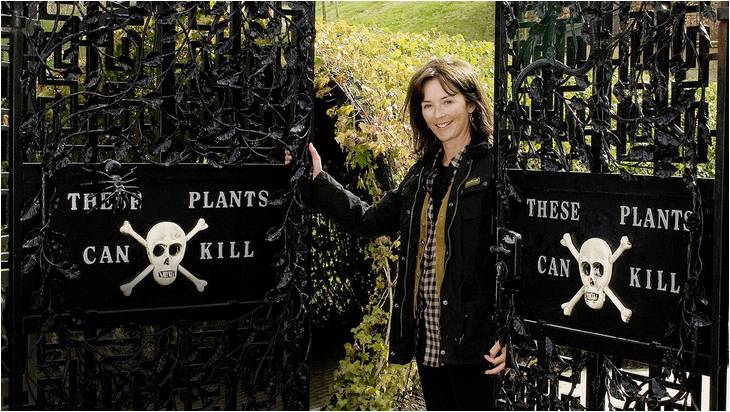

Некоторые ядовитые заповедники в садах Медичи сохранились и до наших дней, а их посещение натолкнуло одну современную аристократку на интересную идею.

В 1995 году Ральф Перси после скоропостижной смерти старшего брата получил титул герцога Нортумберленда и семейный замок Алник (Alnwick) на границе с Шотландией. Замок, а главное, огромный сад, находились в запущенном состоянии, и он попросил свою жену Джейн что-то с этим сделать. К слову, школа Хогвартс в первых двух фильмах о Гарри Поттере снималась именно в Алнике, но до этого нужно было подождать ещё шесть лет. А пока Джейн Перси отправилась отдохнуть в Италию и увидела ядовитый садик Медичи. Герцогиня решила, что из этого получится отличный туристический аттракцион.

Хозяйка сада наняла Жака Вирца, ландшафтного архитектора, работавшего над реновацией садов Тюильри, чтобы преобразить 14 акров Алника, живописно рассадив там более 100 видов ядовитых растений и снабдив их соответствующими табличками.

Естественно, центральный элемент привлекательности парка Алника — это шоу, состоящее из тщательных мер предосторожности и экспрессивного рассказа экскурсовода. Потому что наряду с белладонной или экзотической бругмансией, на клумбах там растут вполне тривиальные барвинки, зонтичные и вересковые.

Отравленное молоко

Ядовитый сад замка Алник вдохновил писательницу Вэл Макдермид на сюжет детектива «Тайные раны» (Beneath the Bleeding, 2007). Жанр детектива, можно сказать, в принципе обязан своему рождению отравителям. Как известно, Агата Кристи, будучи помимо прочего квалифицированной медсестрой, очень много времени посвящала изучению токсикологических справочников. В её книгах убивали цианидом, дигиталисом, кураре, стрихнином, а в самом первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе», написанном в 1920 году, — морфином.

Надо признать, что колонизация Нового Света расширила европейский кругозор не только в области пищевых культур, но и по части ядов. Речь идёт не о слаботоксичных алкалоидах, а о непосредственно отравляющих и стимулирующих веществах, используемых по прямому назначению. Например, из Америки в Европу попали никотин и кока.

На ружья и порох просвещённых завоевателей коренные жители тропиков обоих полушарий ответили ядовитыми стрелами, вымоченными в растительных нейро- и гемотоксинах. Не сказать, чтобы очень напугали, скорее дали пищу для воображения.

Тем не менее временами новая природа могла проявить себя к незваным гостям поистине враждебной. Даже со своими родными сердечными гликозидами, дигоксином и олеандрином, европейцы разбирались постепенно, путём проб и ошибок. Известна история, когда солдаты армии Наполеона решили пожарить мясо на хворосте из олеандра: наутро их всех обнаружили мёртвыми. Отсюда был сделан вывод, что такие растения не стоит не только употреблять в пищу, но и жечь: яд попадает в организм вместе с дымом через лёгкие. Однако почему-то никто не ожидал, что в других странах есть собственные растения с похожими свойствами. Так, в Индии, Юго-Восточной Азии и на Мадагаскаре распространена цербера одолламская (Cerbera odollam), кустарник с нежным жасминовым ароматом, выделяющий церберин, воздействие которого на человека аналогично олеандрину. Случаи отравления им на Мадагаскаре до сих пор фиксируются, в том числе и вследствие неправильно разведенных костров.

В истории колонизации американского Среднего Запада тоже есть своя мрачная глава. Это так называемая «молочная болезнь», приводившая к массовым смертям с загадочными симптомами, долгое время ставившими в тупик врачей XIX века. Болезнь поражала только колонистов, а не коренное население, так что над всем ещё витал и ореол проклятия индейских духов. Считается, что от «молочной болезни» умерла и Нэнси Линкольн, мать президента Авраама Линкольна.

Источником заболевания оказался токсин треметол, содержащийся в местной траве белый змеиный корень (Ageratina altissima), которую раньше было принято считать родственной европейскому посконнику душистому (Eupatorium altissimum), но теперь они разнесены по разным родам. Треметол не только стал причиной отравления завезённого домашнего скота, но и попадал в коровье молоко, после чего вызывал у выпивших его людей затруднение дыхания, лихорадку, диарею и смерть.

Однако и у этого растения были свои положительные стороны. Например, припарка из корня, в соответствии с названием, помогала при змеиных укусах. Треметол впервые был выделен из змеиного корня в 1929 году, а за последние пятьдесят лет не было зафиксировано случаев отравления этим токсином.

Впрочем, это не означает, что природа прямо сейчас не изобретает новые яды. Человечество меняется. И вместе с ним меняется его сад добра и зла.

Литература:

Журнал «Вокруг света» № 4, 2021

Всё лето 2012 года провел в Абхазии с внуком. Посетил и Сухумский ботанический сад, где знакомая сотрудница показала растущий там с 19 века большой куст растения огороженный сеткой под названием Сумах. По её рассказу растение в Китае используют при приготовлении особого лака для миниатюр. Красят заплывая далеко в море где нет ни какой пыли. Растение по её словам ядовито настолько, что незначительное прикосновение к нему оголенной частью тела вызывает медленную мучительную смерть в 99,99% случаев. Что эффективное противоядие (антидот) до сих пор не создано. Может приукрасила?

Если это правда, то давно уже это растение на вооружение приняли (вместо колючей проволоки можно сажать это растение)