Путей решения этой задачи – три:

— совершенствование традиционного источника энергии для подводного хода – аккумуляторной батареи;

— оснащение ПЛ вспомогательной воздухонезависимой ЭУ ;

— оснащение ПЛ единой (для надводного и подводного хода) ЭУ.

В Советском Союзе получили своё развитие все три направления. Но наибольший интерес представляют собой работы по созданию и эксплуатации в СССР на ДЭПЛ вспомогательных ядерных энергетических установок.

Первые проработки ДЭПЛ со вспомогательной ЯЭУ

В конце 1950-х гг. с целью повышения боевой эффективности ракетных дизель-электрических ПЛ вышло постановление правительства №980-458 от 28.08.1958 г. о разработке эскизного проекта модернизации ДЭПЛ пр.629 путём установки на них специальных энергоустановок ТЭС-3 (0-154). Работа была поручена ЦКБ-16 (ныне СПМБМ «Малахит»). Исполняющим обязанности главного конструктора проекта начальник бюро Николай Никитич Исанин назначил Я.Е. Евграфова, а вести проект поручили З.Л. Мармуру.

Менее чем через полгода (в установленный срок – в марте 1959 г.) сокращенный эскизный проект был представлен комиссии.

В разработанных материалах имелось три варианта корабля: вариант, указанный в постановлении правительства – с установкой ТЭС-3, и два инициативных. Поскольку, как стало ясно из проработки заданного варианта, энергоустановка ТЭС-3 имела номинальную мощность турбогенератора всего 600 кВт, причем более 15% этой мощности тратилось на нужды самой установки, оставшейся мощности едва хватало на подводный ход скоростью около трёх узлов и вспомогательные нужды корабля.

Вместо установки ТЭС-3 бюро рассмотрело возможность применения малогабаритной ЯЭУ, прорабатывавшейся в ОКБ ленинградского Кировского завода под шифром «0-153». Её мощность превышала мощность ТЭС-3 в несколько раз и при соответствующем изменении состава гребного электрооборудования позволяла значительно увеличить скорость длительного подводного хода и, соответственно, дальность плавания ПЛ.

Оба варианта модернизации пр.629 предусматривали навешивание энергокапсулы под кормовым (восьмым) отсеком прочного корпуса, что значительно увеличивало осадку корабля, ухудшало гидродинамику корпуса и условия внутреннего размещения, а также значительно усложняло условия эксплуатации корабля.

Установки мыслились одноконтурными с кипящим реактором. При этом с целью уменьшения массы и объёма защита капсулы была только теневой, что делало проблематичной любую постановку в док и создавало массу других, в том числе и экологических проблем.

С целью преодоления этих недостатков и проверки возможности создания корабля с более высокими характеристиками третий вариант предусматривал размещение ЯЭУ «0-153» в прочном корпусе ПЛ (естественно, новой архитектуры – от пр.629 оставалась только носовая часть).

В своём заключении по итогам эскизного проектирования ЦКБ-16 отрицательно отнеслось к дальнейшим работам над этим проектом. В это время коллектив бюро усиленно работал над эскизным проектом первой в мире сверхскоростной титановой ПЛА пр.661, ведущим конструктором которой был тот же З.Л. Мармур, и все понимали, что строить новую лодку с «малогабаритной» ЯЭУ не имеет смысла, как не имеет смысла и создание корабля с гибридной энергетической установкой.

По результатам рассмотрения представленных материалов было сделано заключение о нецелесообразности дальнейших работ по пр.629М с малогабаритной ЯЭУ.

Создание ДЭПЛ пр. 651Э со вспомогательной ЯЭУ ВАУ-6

Идея быстрого и относительно дешевого способа повышения боевой эффективности ДЭПЛ не была забыта в Советском Союзе. Предполагалось, что при положительном результате создания и испытаний автономной вспомогательной ядерной энергетической установки в СССР появится возможность в случае обострения международной обстановки в сравнительно короткий срок резко повысить боевой потенциал подводного флота, трансформировав наиболее современные и мощные ДЭПЛ в ПЛА.

Решением комиссии при Президиуме Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам от 10 февраля 1965 г. и приказом министра судостроительной промышленности от 13 марта 1965 г. было выдано задание на создание вспомогательной ядерной энергетической установки ВАУ-6 и дооборудование подводной лодки проекта 651 контейнером с этой установкой.

В апреле 1971 года в Научно-исследовательском технологическом институте им. Александрова (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.) был смонтирован наземный стенд-прототип корабельной ЯЭУ для проверки и отработки вспомогательной ядерной установки (ВАУ-6с). После проведения комплекса стендовых испытаний было принято решение о проведении морского этапа испытаний нового перспективного типа энергетической установки. Для этого была выделена дизель-электрическая подводная лодка с крылатыми ракетами пр.651.

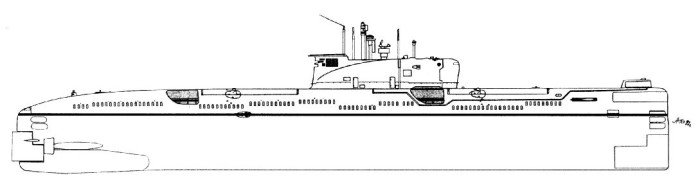

Работы по переоборудованию ДЭПЛ в ПЛА по проекту 651Э «Нерка» были начаты в ЦКБ «Рубин», в 1970 г. технический проект переоборудования ДЭПЛ пр. 651 был готов. В 1972 г. по решению Минсудпрома вся техническая документация была передана в горьковское ЦКБ «Лазурит» (главный конструктор Н.И. Кваша), где в 1978 г. был разработан новый технический проект с учетом стендовых испытаний установки ВАУ-6. В период с 25 сентября 1979 г. по 30 января 1985 г. ПЛ Северного флота К-68 (заводской № 512) на судостроительном заводе «Красное Сормово» (г. Горький) прошла переоборудование по пр. 651Э. Приёмный акт подписан 3 декабря 1985 г.

Ответственный исполнитель по сдаче корабля от ЦКБ «Лазурит» был Р.И. Лафер. Корабль был оснащён малогабаритной вспомогательной ядерной энергетической установкой ВАУ-6 мощностью 600 кВт. Ядерный реактор ТВП-4 — водо-водяной, кипящего типа, спроектирован и построен в НИИ-8 (НИКИЭТ — Научно-исследовательский конструкторский институт энергетики, г. Москва). Физический пуск смонтированного на корабле ядерного реактора был проведён в 1984 г.

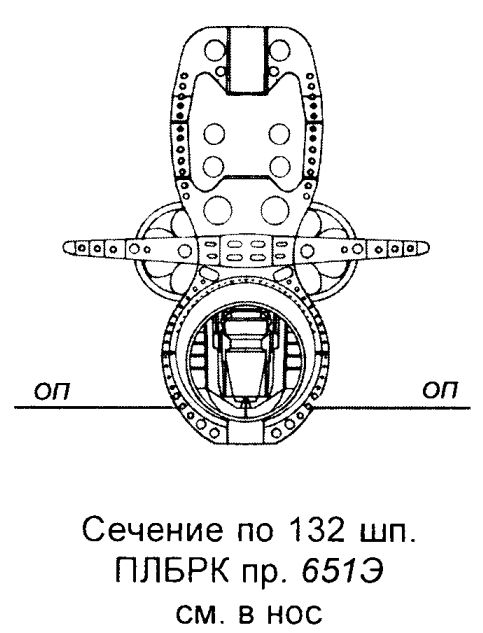

Переоборудование корабля (совмещённое с средним ремонтом) заключалось в изготовлении и монтаже нового 9 отсека, в котором размещались реакторный и турбогенераторный блоки, компрессоры вакуумирования и обслуживающие системы. Отсек размещался в кормовой оконечности ПЛ под 8 отсеком.

Проведённые в ходе опытной эксплуатации корабля испытания дали возможность отработать конструкцию и оценить целесообразность использования малогабаритных ЯЭУ в качестве источников электроэнергии ДЭПЛ для увеличения их боевых возможностей. Максимальная глубина, на которой проверялась работа установки составила 240 м.

В 1993 г. подводная лодка Б-68 со вспомогательной ЯЭУ, базировавшаяся в губе Ура (посёлок Видяево, СФ) была выведена в отстой.

ТТЭ ПЛ пр.651Э:

| Водоизмещение, надводное, т Водоизмещение подводное, т | 3280 3866 |

| Длина наибольшая, м | 85.9 |

| Ширина корпуса наибольшая, м | 9.7 |

| Осадка средняя, м | 7.1 |

| Запас плавучести, % | 31.6 |

| Глубина погружения, (рабочая/предельная) м | 240/300 |

| Автономность, сут. | 70 |

| Дальность плавания (при скорости, уз), миль: | |

| — подводная под АБ | 14.5 (14.5), 350 (2.8) |

| — подводная в режиме РДП | 18 000 (7) |

| — подводная под ЯЭУ | 7 000 |

| — надводная | 14 000 (9) |

| Экипаж, чел. | 78 |

| Дизель-электрическая ЭУ: | |

| — количество*мощность ДД, л.с. | 2*4000 (1Д-43) |

| — количество*мощность ГЭД, л.с. | 2*6000 (ПГ-141) |

| — количество*мощность ЭД эконом. хода, л.с. | 2*200 (ПГ-140) |

| — количество*мощность ДГ, кВт | 2*1000 (1ДЛ-42) |

| — количество*тип движителя | 2*ВФШ |

| — количество групп АБ*элементов в группе | 4*112 (тип АБ 60СМ-II) |

| Вспомогательная ЭУ: | |

| — тип | ЯЭУ, турбогенераторная |

| — количество*тип ЯР | 1 (ТВП-4)*кипящего типа |

| — количество*мощность ТГ, кВт | 1 (М6)*600 |

| Скорость хода, уз: | |

| — надводная | 16 |

| — наибольшая подводная (свинцово-кислотная АБ) | 14.5 |

| — наибольшая подводная (серебряно-цинковая АБ) | 18.4 |

| Вооружение: | |

| — ракетное | 4 ПКР П-6 |

| — торпедное | 6×533 мм ТА (6 торпед) 4×400 мм ТА (12 торпед) |

ТТХ ЯЭУ ВАУ-6:

| Ядерный реактор: — тепловая мощность, кВт — энергозапас, мВт — условия эксплуатации | ТВП-4 4900 6300 волнение до 6 баллов, качка до 250 |

| Турбогенератор: — мощность при 800 об/мин, кВт | М6 600 |

Данное направление создания автономных малогабаритных транспортных ЯЭУ, до сих пор не имеющих мировых аналогов, является отечественным приоритетом. Вспомогательные ЯЭУ для ДЭПЛ имеют и определённый экспортный потенциал для стран с региональными амбициям (Бразилия, Аргентина, ЮАР) или имеющих сильных региональных противников (Иран, Вьетнам).

Литература:

- Ю.В.Апальков. Подводные лодки ВМФ СССР. Справочник.- СПб: «Галея Принт», 2006.

- Техника и вооружение. Вчера, сегодня, завтра. № 5-6, 2000 г.

- Тайфун. Военно-технический альманах. № 3 (43), 2002 г.

- Корабли и люди.- Нижний Новгород: ОАО «ЦКБ «Лазурит», 2013.

- Маяк. Газета города Сосновый Бор. № 51 (4416), 13.07.2012 г.

- «Красное Сормово»: завод и люди.- Нижний Новгород: «Кварц», 2006.